エアコンのフィルター掃除をした後、「濡れたまま戻しても大丈夫なのか?」と悩んだことはありませんか。実は、エアコンフィルターを濡れたまま使用するのは、故障やカビの原因になりかねない危険な行為です。特に水洗いだけで済ませたり、乾燥させる為にドライヤーで無理に乾かそうとすると、フィルターを傷めてしまうこともあります。

エアコンフィルターは室内の空気をきれいに保つために重要な役割を持つパーツです。ホコリや花粉を取り除き、エアコン本体の内部を守るためにも、正しい清掃やっておくべき理由があります。しかし、フィルターの種類や選び方によっては、水洗いがダメなケースもあるため注意が必要です。

また、掃除後に濡れたまま戻してしまうと、暖房運転時の熱でフィルターが傷むリスクも高まります。正しい外し方と乾かし方を知り、水洗い後の乾燥時間をしっかり確保することが大切です。仕上げにはエアコンフィルター掃除後に送風運転を活用することで、効率よく乾燥させることができます。

この記事では、エアコンフィルターを濡れたまま取り付けた場合のリスクや正しい手入れ方法について詳しく解説します。安全で快適なエアコン利用のために、ぜひ最後までご覧ください。

◎記事のポイント

- フィルターを濡れたまま戻すリスクと起こりうるトラブル

- フィルターの正しい乾かし方と乾燥時間の目安

- フィルターの種類ごとの特徴と水洗いの可否

- 掃除後に送風運転を使う効果的な乾燥方法

エアコンフィルターの基本と濡れたまま使用するリスク

エアコンフィルターの役割と重要性を解説

エアコンフィルターは、室内の空気をきれいに保つために欠かせないパーツです。エアコンが取り込む空気には、目に見えないほど小さなホコリや花粉、カビの胞子、ペットの毛などさまざまな汚れが混ざっています。フィルターは、これらの汚れをキャッチし、エアコン内部に汚れが侵入するのを防ぐ働きをしているのです。

本来は、エアコンが吸い込んだ空気がそのまま冷暖房されて室内に戻ります。しかし、フィルターがなければ、空気中の汚れも一緒にエアコン内部へ入り込み、熱交換器やファンに付着してしまいます。これにより、エアコンの効率が低下するだけでなく、カビやホコリが溜まって悪臭の原因になることもあります。さらに、溜まった汚れがエアコンの風に乗って室内に撒き散らされると、アレルギーや喘息といった健康被害につながるリスクも考えられるでしょう。

このような理由から、エアコンフィルターは「空気の質を守る最前線」ともいえる役割を担っています。特に小さな子どもや高齢者、アレルギー体質の人がいる家庭では、フィルターの働きは非常に重要です。定期的な掃除やメンテナンスを怠ると、エアコン本来の性能を発揮できなくなるため、注意が必要です。

つまり、エアコンフィルターは単なるホコリ除けではありません。室内の空気環境を守り、エアコンの寿命を延ばすためにも、定期的な点検と掃除を心がけましょう。

エアコンフィルターの種類と選び方

エアコンフィルターには、いくつかの種類が存在し、それぞれ特徴や効果が異なります。選び方を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、掃除やメンテナンスの手間が増える場合もあるため、慎重に選ぶことが大切です。

まず代表的なのは「一般的なメッシュフィルター」です。これはほとんどの家庭用エアコンに標準装備されているもので、主にホコリや花粉などの大きめの汚れをキャッチする役割を果たします。掃除のしやすさも特徴で、定期的に掃除機でホコリを吸い取ったり、水洗いをすることで繰り返し使えます。

一方で「高性能フィルター」や「脱臭・抗菌フィルター」と呼ばれるものも市販されています。これらは、アレルギー対策やペットのいる家庭、タバコを吸う家庭におすすめのタイプです。空気中のウイルスや微細なPM2.5まで捕らえる機能を持つものや、消臭効果・抗菌効果がプラスされたフィルターもあります。ただし、このタイプは使い捨てが多く、ランニングコストがかかる点には注意が必要です。

このように、フィルター選びのポイントは「何を重視するか」によって変わります。空気の質を重視するなら高性能フィルター、手軽さを重視するなら標準のメッシュフィルターが良いでしょう。さらに、エアコンのメーカーや型番によってフィルターの形状や取り付け方法が異なるため、必ず適合するものを選びましょう。

ここから言えるのは、家庭環境や用途に合わせたフィルター選びが、快適な空間作りにつながるということです。性能ばかりに目を奪われず、掃除のしやすさや交換頻度も考慮して選ぶようにしましょう。

エアコンフィルターの種類については英和商工株式会社「エアフィルターの基礎知識!エアコンフィルターの種類と用途をご紹介」で詳しく紹介されています。

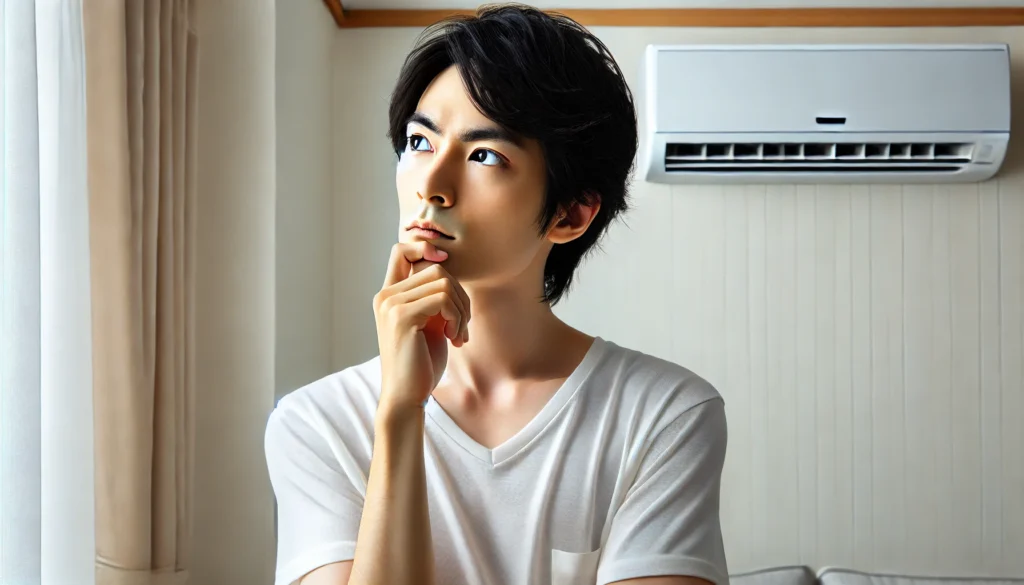

フィルター外し方と正しい掃除手順

エアコンフィルターの掃除は、正しい手順で行うことで効率よく汚れを落とし、フィルターやエアコン本体を傷めずに済みます。まずは、安全のためエアコンの電源を切り、コンセントを抜くところから始めましょう。掃除中に誤って電源が入ると、感電やケガにつながる恐れがあるため、必ず守りたいポイントです。

次に、エアコン本体の前面パネルを開きます。多くの機種では、パネルの両端にあるくぼみに指をかけて上に持ち上げれば簡単に開く仕組みです。無理に力を入れるとパネルが破損する可能性があるので、開け方が分からない場合は取扱説明書を確認すると安心です。

フィルターを外す際は、フィルターの持ち手部分を持って、手前にゆっくりと引き出します。埃が舞うのを防ぐため、この時点で軽く掃除機をかけるとよいでしょう。特に、表面についたホコリを丁寧に吸い取ることで、後の水洗いが楽になります。

水洗いは、お風呂場やベランダなど水が流せる場所で行います。フィルターの裏側から水をかけることで、目詰まりしたホコリを押し出すように洗うのがコツです。汚れがひどい場合は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かし、つけ置き洗いをすると効果的です。ただし、強くこすりすぎるとフィルターが破損するため、柔らかいスポンジや歯ブラシで優しく洗いましょう。

洗い終えたら、タオルでしっかりと水気を拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させます。ドライヤーや直射日光は変形の原因になるため避けてください。完全に乾いたことを確認したら、フィルターを元通りに戻し、パネルを閉めて掃除は完了です。

このような正しい手順を守れば、フィルター掃除は難しい作業ではありません。定期的な掃除を心がけることで、エアコンの性能を保ち、快適な空間作りにつなげることができます。

フィルター掃除後に濡れたまま戻すリスクとは

エアコンフィルターを掃除した後、濡れたまま本体へ戻すのは避けるべき行為です。見た目は問題なく見えても、内部でさまざまなトラブルが発生する可能性があるため注意が必要です。

まず、最も深刻なのがカビの発生です。フィルターが濡れたままだと、エアコン内部の湿度が急激に上がります。この状態はカビが好む環境そのものであり、短期間でもカビが繁殖しやすくなります。カビはアレルギーの原因になるだけでなく、悪臭のもとにもなるため、室内環境を悪化させる恐れがあります。

また、フィルターが湿ったままだとホコリや汚れが付きやすくなる点にも注意が必要です。運転中に空気中の微細なゴミがフィルターに付着し、乾いた状態以上に目詰まりを起こしやすくなります。これによってエアコンの風量が落ち、効きが悪くなるだけでなく、電気代の上昇にもつながります。

さらに、濡れたフィルターから滴る水分がエアコン内部の電気系統へ入り込むリスクも否定できません。電子部品は水分に非常に弱いため、最悪の場合は故障やショートにつながる恐れも出てきます。修理には高額な費用がかかる可能性があり、手間も時間もかかるでしょう。

このように、フィルターを濡れたまま戻す行為は、空気環境・エアコンの性能・安全性のすべてに悪影響を及ぼします。フィルターを掃除した後は、必ずしっかりと乾燥させることが、エアコンを長く快適に使うための基本です。

エアコンフィルター掃除後に送風運転は効果的?

エアコンフィルター掃除後の乾燥方法として、「送風運転は効果的なのか?」と考える方も多いのではないでしょうか。結論から言えば、送風運転はフィルターを早く乾かすために有効な手段の一つです。ただし、正しい使い方をしないと、逆にエアコン内部を汚してしまう恐れがあるため注意が必要です。

まず、フィルターの水気をしっかり拭き取り、ある程度タオルドライした状態で送風運転を使うのが基本です。タオルドライをせずに水が滴るほど濡れた状態でエアコンに戻してしまうと、内部に水が飛び散り、カビやサビの原因になることもあります。このため、あくまでも「ほぼ乾いた状態の仕上げ」として送風運転を活用するのが正しい使い方です。

送風運転はエアコン内部にも空気を循環させるため、フィルターだけでなく、エアコン内部の乾燥にも役立ちます。特に梅雨や冬場など湿度の高い時期には、カビ予防の効果も期待できるでしょう。なお、ドライ運転や冷暖房運転ではなく、「送風モード」で行うことが大切です。冷暖房モードは結露の原因になるため、乾燥目的には適していません。

このように、送風運転はエアコンフィルターの掃除後に上手に取り入れれば、乾燥時間の短縮につながり、エアコン内部の衛生管理にも効果を発揮します。しっかり水気を切ったうえで取り付け、仕上げとして送風運転を活用する習慣をつけておくと安心です。

水洗いだけでは落ちない汚れへの対処法

エアコンフィルターの掃除では水洗いが基本ですが、汚れの種類によっては水だけでは落としきれない場合があります。特にキッチン付近に設置されたエアコンや、長期間掃除をしていなかった場合には、油汚れやカビがこびりついていることも少なくありません。

このような頑固な汚れには、中性洗剤や専用のフィルタークリーナーを使った洗浄が効果的です。例えば、台所用の中性洗剤をぬるま湯に溶かし、フィルターを10分ほど浸け置きすると、油汚れが浮き上がりやすくなります。歯ブラシや柔らかいスポンジを使い、優しくこすり洗いをすることで、フィルターを傷めることなく汚れを落とせます。力を入れすぎると網目が破損するため、優しく丁寧に行いましょう。

一方で、カビ汚れがひどい場合は、洗剤だけでなく熱湯消毒やアルコールスプレーで除菌を行うと、カビの再発予防にもつながります。ただし、熱湯はフィルターを変形させる可能性があるため、40度以下のぬるま湯を使うことをおすすめします。市販のエアコンクリーナーは使用を避けるべきです。成分や噴射圧によっては、エアコン本体を傷めるリスクがあるため、使用する際は必ず説明書を確認しましょう。

それでも落ちない汚れがある場合や、臭いが気になる場合は、プロのクリーニング業者に依頼するのが最善です。専門の道具と技術で、フィルターだけでなく内部の熱交換器やファンまでしっかり洗浄してもらえます。

このように、フィルターの汚れが水洗いだけで落ちない場合は、状況に応じて洗剤やプロの手を借りることも視野に入れて対応すると良いでしょう。

エアコンフィルターを濡れたまま取り付けたら起きること

フィルター水洗いがダメなケース

エアコンフィルターの掃除では「水洗い」が基本とされていますが、実はすべてのフィルターに水洗いが適しているわけではありません。水洗いがNGなケースもあるため、事前にフィルターの種類や状態を確認しておくことが大切です。

まず、紙製や特殊な加工が施されたフィルターは水洗いに向いていません。これらは水に弱く、濡らすことで素材が変形したり、ろ過機能が低下したりする恐れがあります。特に高性能フィルターや脱臭・抗菌機能付きフィルターなどは、見た目では判断しづらいものの、水に浸すと性能を損なう場合があるため注意しましょう。このようなフィルターは、取扱説明書やフィルター本体に「水洗い不可」と明記されていることが多いため、必ず確認してください。

また、フィルターの劣化にも目を向ける必要があります。長期間使用したフィルターは素材が弱くなっており、水洗いすることで破損するケースもあります。特にフレーム部分が割れやすくなっていたり、メッシュ部分に細かい傷が入っていたりする場合は、無理な水洗いは控えるべきです。

さらに、油汚れがひどい場合も水だけの洗浄では不十分です。水洗いで済ませようとすると、逆に油がフィルター全体に広がり、べたつきが残ることもあります。この場合は中性洗剤や専用クリーナーの併用が必要です。

こうしたケースを見逃さないためにも、フィルターの材質や状態を把握し、正しい掃除方法を選ぶことが大切です。水洗いが適さない場合は、掃除機がけや乾拭きで対応するか、早めに交換を検討しましょう。

フィルターを乾燥する為にドライヤー使用はNGな理由

フィルターを素早く乾かしたいと考えたとき、ドライヤーを使うのは一見便利そうに思えます。しかし、エアコンフィルターの乾燥にドライヤーを使うのはおすすめできません。むしろフィルターを傷める原因になるため、避けるべき行為といえるでしょう。

その理由の一つが、ドライヤーの熱風による素材の劣化です。エアコンフィルターはプラスチックや不織布など、熱に弱い素材で作られていることがほとんどです。熱風を近距離から当てると、素材が柔らかくなって変形したり、メッシュ部分が破れることもあります。特に細かい網目構造のフィルターは熱による影響を受けやすく、乾燥中に溶けるリスクすらあるのです。

また、ドライヤーの風は一部の箇所に集中しやすく、フィルター全体を均一に乾かすことが難しい点も問題です。乾燥ムラができれば、濡れた部分からカビが発生する恐れがあり、結果的にエアコンの性能低下や健康被害につながることも考えられます。

加えて、ホコリや汚れがフィルターに残っていた場合、ドライヤーの強風によって細かいホコリが舞い上がり、室内を汚してしまうリスクもあります。せっかく掃除をしたのに、逆効果になってしまうのは避けたいところです。

こうしたリスクを考えると、フィルター乾燥は自然乾燥が一番安全です。どうしても早く乾かしたい場合は、風通しの良い場所に吊るすなど、熱を加えず風の力で乾燥させる方法を選びましょう。急がば回れという言葉の通り、焦らず丁寧に乾かすことが、エアコンを長持ちさせる秘訣です。

フィルター水洗い後の乾燥時間の目安とコツ

フィルターを水洗いした後、しっかり乾燥させることは非常に重要です。湿ったままエアコンに戻してしまうと、カビの原因になったり、エアコン内部に悪影響を与えたりするからです。ここでは、乾燥時間の目安と効率的に乾かすコツを紹介します。

まず乾燥にかかる時間ですが、気温や湿度にもよりますが、自然乾燥の場合は30分から1時間程度を目安にしましょう。梅雨時や冬場など湿度が高い日は、さらに時間がかかることもあるため、様子を見ながらしっかり乾かすことが大切です。

乾燥のコツは、まずタオルでしっかりと水気を取ることから始めます。両面からタオルで挟むようにして押さえれば、余分な水分を一気に取り除くことができます。ここでのひと手間が、その後の乾燥時間を大きく短縮してくれるでしょう。

その後は、風通しの良い場所にフィルターを立てかけるか、物干しハンガーなどに吊るして乾かします。地面に置くと片面が乾きにくくなるため、空中に浮かせる形で乾かすのがポイントです。また、直射日光は避けて陰干しするのが理想です。太陽光の熱でフィルターが変形する恐れがあるほか、紫外線による劣化も進んでしまいます。

さらに効果的なのが、室内のサーキュレーターや扇風機を使って風を当てる方法です。これなら室内干しでもしっかりと乾燥させることができ、乾燥時間も短縮できます。特に冬場など乾きにくい季節は、こうした工夫を取り入れると良いでしょう。

こうして丁寧に乾かしたフィルターは、再びエアコンに戻しても安心して使うことができます。フィルターの乾燥を怠ると、後々のトラブルにつながるため、時間に余裕を持って作業を進めることが大切です。

フィルターの乾かし方の正しい手順と裏技

エアコンフィルターを水洗いした後、正しい乾かし方を知っておくことは、カビの繁殖やエアコン性能の低下を防ぐためにとても重要です。濡れたまま戻すとトラブルの原因になるため、手順を守り、しっかり乾燥させましょう。

まずは水洗い後、フィルターの水気をしっかり切るところからスタートします。フィルターはプラスチックや細かなメッシュ素材でできているため、力任せに振るのではなく、優しく数回振ることで大まかな水分を飛ばします。強く振りすぎると枠が破損したり、メッシュ部分が裂ける恐れがあるので注意が必要です。

次に、タオルを使ってフィルター表面と裏面の水分を拭き取ります。ここでのポイントは、タオルで挟むようにして優しく押さえながら水気を吸収させることです。このひと手間を加えることで、自然乾燥にかかる時間をかなり短縮することができます。

その後は、風通しの良い場所でしっかり乾かします。フィルターは立てかけたり、ピンチハンガーに吊るすなどして空中で乾かすのがベストです。床に置くと乾きが悪くなり、湿気がこもる原因になります。また、直射日光の当たる場所は避けましょう。強い日差しはフィルター素材の劣化や変形を招くため、必ず日陰で乾燥させるようにします。

裏技としておすすめなのは、扇風機やサーキュレーターを活用する方法です。風をフィルター全体に当てることで、乾燥スピードがぐっと上がります。特に梅雨時や冬場など湿度が高い時期には、送風を当てるだけでも効果は抜群です。こうした工夫を取り入れることで、時間がないときでもしっかり乾燥させることができるでしょう。

このように、乾燥の工程を丁寧に行うことは、フィルターを長持ちさせるだけでなく、エアコンの効率や空気の清潔さにも直結します。手順とコツを押さえて、快適な空気環境を守りましょう。

濡れたフィルターを暖房運転で乾かすのはありか

エアコンの暖房運転でフィルターを乾かすことを考える人は少なくありません。確かに、暖かい風であれば早く乾きそうな印象がありますが、実際にはこの方法はおすすめできません。むしろ故障やカビの原因になる恐れがあります。

暖房運転をするとエアコン内部に温風が通りますが、その風が濡れたフィルターに当たることで、フィルターの素材がダメージを受けやすくなります。エアコンのフィルターは熱に弱いプラスチックや不織布素材でできていることが多く、熱によって変形したり、劣化が進んだりする可能性があります。特に目の細かいフィルターは熱風による変形や縮みが起きやすいため、見た目には分かりづらいまま機能が落ちてしまうのです。

さらに、暖房の風で一気に蒸発した水分がエアコン内部に流れ込むことも問題です。湿った空気が内部の電気系統に触れれば、サビやショートの原因にもなりかねません。加えて、フィルター表面は乾いて見えても、内部に湿気が残る場合も多く、結果的にカビの温床になるリスクが高まります。

また、フィルターが湿った状態ではホコリや汚れが吸着しやすくなり、そのまま運転するとフィルターにさらに汚れが付着して目詰まりを起こします。そうなるとエアコンの風量が落ち、電気代が余計にかかるだけでなく、部屋全体の空気環境が悪化することにもつながるでしょう。

こうしたリスクを考えると、暖房で乾かすのは避けた方が無難です。どうしても早く乾かしたい場合は、サーキュレーターや扇風機の風を利用するなど、熱を加えない方法を選びましょう。エアコン本体やフィルターを長持ちさせるためにも、安全で確実な乾燥方法を心がけることが大切です。

フィルター清掃をやっておくべき理由

エアコンフィルターの清掃は、面倒に感じる作業かもしれません。しかし、こまめに掃除することで得られるメリットは非常に大きく、エアコンの性能や室内の空気環境に直結する重要なメンテナンスです。

まず大きなメリットは、エアコンの効きが良くなることです。フィルターにホコリや汚れが溜まっていると、空気の通り道が塞がれてしまい、エアコンの風量が低下します。すると、部屋がなかなか暖まらなかったり冷えなかったりし、余計な電力を使うことになりかねません。フィルターを掃除することで、エアコン本来の性能がしっかり発揮されるため、快適な室温を短時間で保てるようになります。

また、電気代の節約にもつながります。フィルターが汚れていると、エアコンは設定温度に達するためにより多くのエネルギーを消費します。結果として、月々の電気代が高くなってしまうのです。フィルター清掃を定期的に行えば、効率的な運転が可能になり、電気代を抑える効果が期待できます。

さらに、室内の空気をきれいに保つためにもフィルター清掃は重要です。フィルターは空気中のホコリや花粉、カビの胞子などをキャッチする役割を持っています。汚れたフィルターのまま使い続けると、これらの汚れが再び室内に放出され、アレルギーや呼吸器系のトラブルの原因になることもあります。特に小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、健康面でも見逃せないポイントと言えるでしょう。

そしてもう一つは、エアコンの寿命を延ばす効果です。フィルターが詰まることでエアコン本体に負荷がかかり、内部部品の劣化を早める原因になります。掃除をしないまま長く使えば、結果的に修理費用や買い替えコストが発生するリスクが高まるのです。定期的にフィルターを清掃するだけで、エアコンを長く快適に使い続けることができます。

このように、フィルター清掃は多くのメリットがあります。少し手間はかかりますが、掃除機や水洗いなど簡単な方法で済む作業です。月に1回を目安にこまめに行い、快適で健康的な室内環境を保ちましょう。