洗濯機の排水口が「穴だけ」という構造になっているご家庭では、思わぬトラブルが起こることがあります。とくに、排水口から漂う不快な臭い、排水のつまり、そして突然の水漏れは、多くの人が抱える悩みです。排水ホースを 差し込むだけで設置できるように見えても、実はそのままでは密閉性や安全性に欠ける場合があります。

また、床に直接差し込む接続するタイプの排水方式では、ゴムパッキンの劣化や設置ミスにより、接続部からの漏れや臭い漏れが発生しやすくなります。さらに、見落としがちなエルボ部分に汚れが溜まることで、水の流れが悪くなり、詰まりの原因になることもあります。

この記事では、洗濯機の排水口が穴だけのケースに特有のリスクに対処するための実践的な情報を紹介します。パテを使った隙間の密閉方法、排水ホースの正しい外し方、効果的な掃除の手順、ゴム部品の扱い方、そして定期メンテの重要性まで、初めての方にもわかりやすく解説しています。

日常の洗濯をより安心で快適にするために、ぜひ参考にしてください。

◎記事のポイント

- 洗濯機 排水口 穴だけの場合に発生する臭いや水漏れの原因と対処法

- 排水ホースやエルボ、ゴム部品などの正しい扱い方

- 差し込むだけの設置方法に潜むリスクと対策

- 掃除やパテ、定期メンテによるつまり・臭い防止方法

洗濯機の排水口が穴だけの場合における臭い対策とは

排水口の臭いが発生する原因

洗濯機の排水口から臭いが発生する原因は、主に「汚れの蓄積」「封水の蒸発」「排水ホースの接続不良」の3つが挙げられます。これらが複合的に絡むことで、日常的に不快な臭いを感じるようになります。

まず、最も多いのが排水口内部に汚れやカビ、洗剤カスなどがたまってしまうケースです。洗濯機を使うたびに繊維クズや皮脂汚れが排水ホースを通って排水口に流れ込みますが、完全に流れきらずに少しずつ堆積していきます。これが数週間〜数ヶ月経つと、悪臭の原因菌やカビが繁殖しやすくなり、嫌な臭いを発するようになるのです。

次に、封水がなくなることによるガスの逆流も大きな原因です。排水トラップには通常、水がたまる構造になっていて、下水の臭いが上がってこないようになっています。しかし長期間洗濯機を使用していなかった場合や、設置方法が正しくない場合には、この水(封水)が蒸発したり抜けたりすることがあります。すると下水管と室内の空気がつながってしまい、直接悪臭が上がってくるのです。

さらに、排水ホースの接続がしっかりしていないケースもあります。隙間ができていると、そこから下水臭が漏れ出してしまいますし、逆流した水がこぼれて臭いの原因にもなります。

つまり、排水口の臭いは放置せず、定期的な掃除と点検、適切な設置方法が重要です。市販の洗浄剤を使用することや、排水トラップの状態を確認するだけでも予防につながります。臭いに気付いたら、まずは目に見える汚れや水のたまり具合をチェックしてみるとよいでしょう。

排水ホースを差し込むだけでOK?

排水ホースを差し込むだけで接続する方法は一見簡単で手軽に見えますが、実際には注意点が多く、必ずしも「それだけでOK」とは言い切れません。

確かに、市販されている洗濯機の多くは、排水ホースを排水口に差し込むだけで使える仕様になっています。しかし、この「差し込むだけ」の方法はあくまで仮設レベルの固定に過ぎず、長期間安定して使用するには不十分なことが多いのです。特にホースがしっかり固定されていないと、脱水時の振動や水流の圧力によってホースがずれたり抜けたりする可能性があります。

加えて、接続部に隙間があると水漏れや臭い漏れの原因になります。水が漏れれば床材の劣化やカビの発生にもつながり、建物全体に悪影響を与えることもあります。また、隙間からゴキブリや小さな虫が侵入するリスクもあるため、見た目では分からない問題が発生しがちです。

このため、ホースを差し込むだけで使用する場合でも、隙間を埋めるために専用のパテやテープを使用して、しっかり密閉することが推奨されます。また、ホース固定用の専用バンドを使うことで、抜け落ちを防ぐことができます。

簡単に設置できるからといって安心せず、安全性と衛生面を保つためにも、接続部の確認と補強は欠かせません。見た目に問題がなくても、一度は接続部分を確認してみることをおすすめします。

床に直接差し込む接続タイプの注意点

床に設置された排水口に洗濯機の排水ホースを直接差し込むタイプは、近年の住宅や賃貸物件でよく見かける構造です。シンプルでスペースを取らない反面、特有のリスクや注意点が存在します。

最大の問題点は、密閉性が不十分になりやすい点です。このタイプの接続方法では、排水ホースを床の穴にそのまま差し込むだけで終わらせてしまうことが多く、接続部分にすき間が生じやすくなります。結果として、水漏れや臭い漏れの原因になります。

また、ホースが浅くしか差し込まれていない場合、脱水時の振動でホースが抜けてしまう可能性もあります。特に防水パンが設置されていない環境では、床が直接濡れてしまい、フローリングの変色や腐食、下階への漏水など深刻なトラブルに発展する恐れもあります。

もう一つの注意点は、封水がきちんと機能していないケースがあることです。封水がしっかり保たれていないと、下水管からの臭いやガスが逆流しやすくなります。差し込みタイプであっても、専用の排水トラップが設置されているかどうかの確認は必須です。

これらの理由から、床に直接差し込む接続方式を選ぶ場合には、専用の固定器具やゴムパッキンを使って密閉度を高める対策を取るべきです。設置時には水漏れやホースのグラつきがないか丁寧に確認しましょう。施工業者や管理会社に相談するのも有効な手段です。

洗濯機排水口の水漏れを防ぐには

洗濯機の排水口から水漏れを防ぐためには、まず「接続の安定性」と「密閉性」を確保することが重要です。排水ホースがしっかりと排水口に差し込まれていない場合や、隙間がある状態で使用を続けると、排水時に水が漏れ出す原因になります。特に脱水時は勢いよく水が流れるため、接続部分が甘いと水があふれるリスクが高まります。

ここで大切なのが、排水ホースと排水口の接続部分にしっかりと固定器具や専用のバンドを使ってホースを安定させることです。市販の「ホースクリップ」や「ホースバンド」を利用すれば、ホースが抜けるのを防ぐだけでなく、振動にも強くなります。また、差し込みが浅くならないよう、排水口の奥までしっかりと挿し込んでください。

さらに、ホースと排水口の間にわずかな隙間があると、そこから水が漏れ出すこともあります。このような場合には、防水用の「パテ」や「防水テープ」を使って、隙間をふさぐ処理をしておくと安心です。特に、床置きタイプの排水口では隙間ができやすいため、定期的な確認が必要です。

もう一つ注意すべきポイントは、排水トラップや排水口自体に詰まりが起きていないかどうかです。髪の毛やゴミ、洗剤カスなどが排水の流れを妨げると、逆流して水漏れするケースがあります。このような場合は、まず中の異物を取り除き、水がスムーズに流れる状態に戻すことが先決です。

床に防水パンが設置されている場合でも、油断は禁物です。あくまで緊急時の一時的な対処でしかないため、根本的な水漏れ対策は別に施す必要があります。いずれにしても、水漏れを防ぐにはホースの接続、排水の通り、隙間の密閉、この3点を丁寧に確認・対策することが求められます。

臭い対策に使えるパテの活用法

洗濯機の排水口から漂う不快な臭いには、専用の「パテ」を使った対策が有効です。ここでいうパテとは、隙間を埋めるための粘着性のある素材で、防水性・防臭性に優れており、建築現場や水まわりの補修にも使用されているものです。

排水ホースと排水口の接続部分には、どうしても微小な隙間ができてしまいます。このすき間から下水の臭いが漏れ出してくることがよくあり、それが室内に広がってしまうのです。そこで、パテを使ってこの接続部分を密閉することで、臭いの逆流を効果的に防ぐことができます。

具体的な使い方としては、排水ホースを排水口に差し込んだ後、その周囲をパテで覆うようにして押し込むだけです。手でも簡単に成形できるため、専門的な道具や知識は不要です。必要に応じて、水に強いタイプの「防水パテ」や、臭い成分を通しにくい「防臭パテ」を選ぶとより効果的です。

ただし、使用する際にはいくつかの注意点もあります。まず、パテは経年劣化するため、時間が経つと硬化してひび割れが生じることがあります。これにより、再び臭いが漏れる可能性があるため、定期的に状態をチェックし、必要があれば新しいパテに交換するようにしましょう。

また、パテを厚く塗りすぎると、今度は排水ホースの取り外しや掃除の際に手間がかかることもあります。メンテナンス性を保つためにも、必要な部分だけを覆うように使うのがポイントです。

このように、パテは手軽でコストも抑えられる臭い対策の一つですが、過信せず、他の掃除や密閉対策と組み合わせることで、より快適な環境を保つことができます。初めてでも扱いやすい素材なので、洗濯機まわりのニオイが気になる方は、ぜひ一度試してみるとよいでしょう。

洗濯機の排水口が穴だけの場合におけるつまり解消方法

排水口の掃除でつまりを予防する

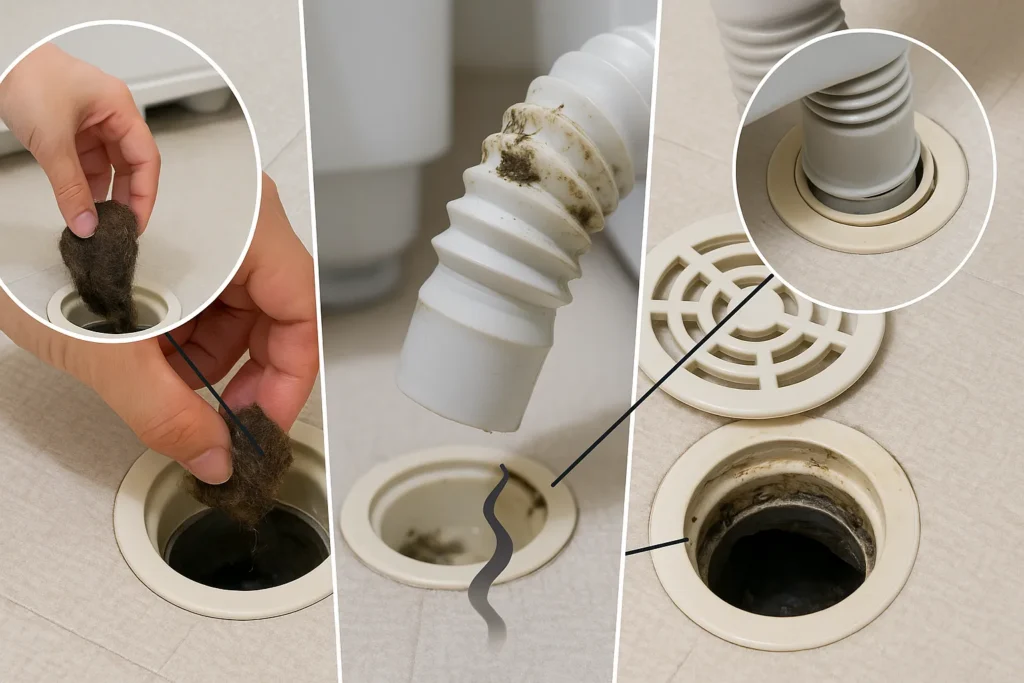

洗濯機の排水口で起こるつまりは、定期的な掃除によって防ぐことが可能です。日々の洗濯で流れ込む糸くず、髪の毛、洗剤カスなどが、排水口内部に蓄積することで、水の流れを妨げる原因になります。これが進行すると排水不良や逆流、異臭といったトラブルにつながるため、未然に防ぐための掃除は欠かせません。

掃除の頻度は、使用環境にもよりますが、月に1回程度を目安にすると安心です。まず、洗濯機の電源を切り、排水ホースを外してから、排水口周辺をチェックします。髪の毛や固まった汚れが目に見える場合は、手やピンセットなどで取り除いてください。そのうえで、ブラシや使い捨ての歯ブラシを使って、排水口の奥までこすり洗いをすると効果的です。

また、排水口の掃除に便利な市販の洗浄剤もあります。例えば「パイプユニッシュ」などのジェルタイプの洗浄剤を使うことで、手が届かない奥の汚れも分解できます。ただし、こうした薬剤は使用頻度を守り、素材への影響に注意することが大切です。特に古い排水口では、薬剤の成分がゴム部品にダメージを与えることもあるため、様子を見ながら行ってください。

さらに、防止策として排水口の上にフィルターを取り付ける方法もあります。これは糸くずなどのゴミを物理的にキャッチする役割を持ち、汚れが奥に入り込むのを防いでくれます。フィルター自体も定期的に交換する必要がありますが、掃除の負担を軽減できる便利なアイテムです。

このように、こまめな掃除と簡単な工夫で、つまりの発生をかなり抑えることができます。排水の流れが悪くなる前に、習慣的にメンテナンスをすることが洗濯機のトラブル回避につながります。

ゴム製部品の外し方と注意点

排水口まわりに使われているゴム製の部品は、臭いや水漏れを防ぐ役割を果たしていますが、掃除や部品交換の際には一度取り外す必要があります。特に「防臭キャップ」や「接続パッキン」と呼ばれる部品は、定期的な点検と清掃が求められます。

ゴム製部品の取り外しは、一見簡単に見えても、力の入れ方や道具の使い方によっては破損の原因になることがあります。まず、取り外す前には洗濯機の電源を切り、排水ホースを抜いて安全を確保してください。その後、ゴム部品を手で引っ張るようにして外すのが基本ですが、固くなっている場合は無理に引っ張らず、周囲に少量の中性洗剤やぬるま湯をかけて柔らかくすると取りやすくなります。

ただし、注意すべきなのはゴムの劣化です。古くなったゴムは硬化してひび割れや破損を起こしやすくなっています。この状態で無理に力を加えると、形が崩れて再利用できなくなってしまいます。そうならないためにも、年に一度は部品の状態をチェックし、亀裂や変色が見られる場合は新品に交換することをおすすめします。

また、ゴム部品を取り外す際に、周囲の排水口の構造をよく確認しておくと、再装着時に迷わず取り付けられます。部品の向きや取り付け位置を写真に撮っておくと安心です。装着後は、しっかりと密着しているか、水が漏れていないかを確認することが重要です。

こうして丁寧に扱うことで、ゴム部品の性能を保ちつつ、安全に取り外し・掃除・再設置が行えます。ちょっとした注意で、トラブルの防止につながる大切な作業です。

エルボが詰まりの原因になることも

洗濯機の排水ホースと排水口の間をつなぐパーツに「エルボ」と呼ばれるL字型の管があります。このエルボ部分も、詰まりの原因になることがあるため、見落とさずに点検・掃除を行うことが大切です。

エルボは構造上、流れてきた水が一度方向転換するポイントになるため、流れが鈍くなり、汚れやゴミが溜まりやすくなります。特に洗剤カスや糸くず、細かいゴミが付着すると、そこに水分が絡んでぬめりが発生し、やがてつまりへとつながっていきます。

詰まりが進行すると、洗濯機の排水が間に合わず、水が逆流して床にあふれる恐れもあるため注意が必要です。これを防ぐためには、エルボ部分を定期的に取り外して中を確認し、掃除する習慣をつけることが有効です。

エルボの掃除は、ホースバンドを外してパーツを取り外し、中に溜まっているゴミを割りばしや古い歯ブラシなどで取り除きます。その後、水や中性洗剤を使って丁寧に洗い流し、乾かしてから再度取り付けてください。掃除の際には、ゴムパッキンの劣化やひび割れがないかも併せてチェックするとよいでしょう。

また、取り付けるときにエルボがしっかり奥まで差し込まれていなかったり、角度がずれていたりすると、水漏れの原因にもなります。取り付け後には、少量の水を流してみて、スムーズに排水されるか確認してください。

エルボは一見地味な部品ですが、排水の流れを左右する重要なパーツです。放置してしまうと大きなトラブルのもとになるため、意識的な点検と掃除がトラブル予防に役立ちます。

排水ホースの正しい差し込み方

排水ホースの差し込みが甘いと、水漏れや悪臭の原因になることがあります。見た目にはしっかり接続されているようでも、実際にはホースが浅くしか差し込まれていなかったり、角度がずれていたりすることも少なくありません。こうした小さなミスが、のちの大きなトラブルへとつながっていきます。

まず、排水ホースを差し込む際は、排水口やエルボの内側にゴミや異物がないか確認し、清潔な状態にしてから作業を始めてください。次に、ホースの先端を奥までしっかりと差し込みます。途中で止まってしまう場合は、内部に固着物がある可能性があるため、無理に押し込まず、一度取り外して中を点検しましょう。

ホースを奥まで差し込んだ後は、ズレないようホースバンドや結束バンドで固定するのが基本です。このとき、ホースに余計な力がかからないよう、緩やかなカーブを描くように設置すると水の流れもスムーズになります。無理に曲げたり、引っ張るように設置すると、ホースにひび割れが生じたり、排水が逆流したりするリスクがあります。

また、床に直接差し込むタイプの排水口では、ホースの先端が水面より上になるような位置に調整することも大切です。これは防臭の役割を果たす封水が適切に機能するようにするためです。ホースが水に浸かっていると、臭気が逆流してしまうことがあるため注意が必要です。

こうした手順を守ることで、排水ホースの接続によるトラブルを防ぎ、洗濯機を安全に使用し続けることができます。

パイプユニッシュは洗濯機排水口に使えますか?

洗濯機の排水口が詰まりやすいと感じたとき、ジョンソン株式会社販売のパイプ洗浄剤「パイプユニッシュ」の使用を検討する方は多いかもしれません。結論から言えば、パイプユニッシュを洗濯機の排水口に使うことは可能ですが、いくつかの注意点を押さえる必要があります。

まず、パイプユニッシュは主にキッチンや洗面台、浴室の排水管を対象とした製品で、強力なアルカリ成分が汚れを分解するしくみです。洗濯機の排水口にも応用できますが、その構造や素材によってはダメージを受ける恐れがあります。とくにゴム製のパッキンや柔らかいプラスチック製部品が多く使われている場合、薬剤がそれらを劣化させてしまう可能性があります。

使用する際には、製品ラベルの使用対象や注意書きをよく読みましょう。使用可能と明記されていない場合は避ける方が無難です。どうしても使用したい場合は、少量から試し、排水後に十分な水で洗い流すことが推奨されます。また、洗濯機自体には一切薬剤が入らないよう、ホースを取り外して排水口に直接注ぎ込む方法を取りましょう。

さらに、パイプユニッシュは詰まり予防の意味で使うのではなく、実際に水の流れが悪いときの応急措置として使用する方が適しています。日頃から排水口やホースの定期的な掃除を心がけることで、薬剤に頼る機会を減らすことが可能です。

洗浄剤の力は強力ですが、使い方を誤ると洗濯機本体や床のダメージにつながりかねません。正しい使い方を理解し、状況に応じて活用することが大切です。

定期メンテナンスでトラブル防止

洗濯機の排水トラブルを未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。多くのトラブルは、汚れの蓄積や部品の劣化が放置されることによって起こりますが、逆に言えば、日頃から簡単な点検や掃除を行っていれば、防げるものが大半です。

メンテナンスの内容としては、排水口周辺の清掃、排水ホースの状態チェック、防臭パッキンやエルボといった部品の確認などが挙げられます。これらは月に1回程度の頻度で行うことが理想的です。特にフィルターやトラップがある場合は、そこに髪の毛や糸くずが溜まりやすく、放置すると悪臭やつまりの原因になります。

また、ホースの差し込み口や接続部に緩みがないかも確認しましょう。わずかなズレでも、使用中にホースが外れて水漏れを起こす可能性があります。加えて、ゴム部品のひび割れや硬化も早期に発見できれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

定期点検は面倒に感じるかもしれませんが、結果的には高額な修理費や水害のリスクを回避することにつながります。スマートフォンのカレンダーに予定を入れておく、掃除道具を手の届く場所にまとめておくなど、無理なく続けられる仕組みを作っておくと習慣化しやすくなります。

日々のちょっとしたメンテナンスが、洗濯機を長持ちさせ、安心して使い続けるためのカギです。特別な技術や道具は不要なので、ぜひ取り入れてみてください。

洗濯機の排水口が穴だけの対策とメンテナンスまとめ

記事のポイントをまとめました。